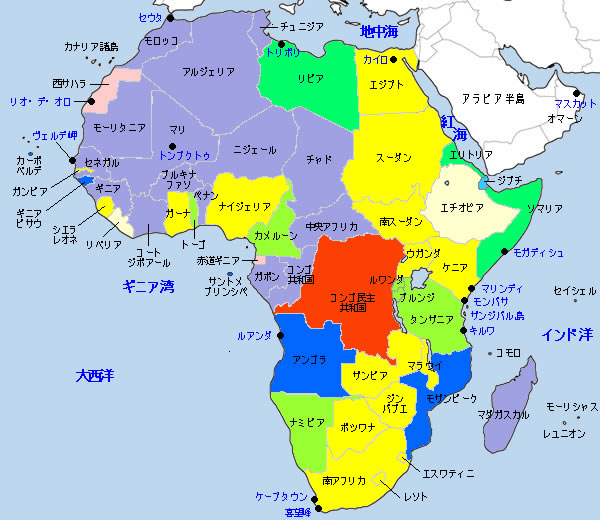

| アフリカ諸国の独立 |

15世紀になるとポルトガルはインド航路を開拓するためアフリカ西海岸を南下し、各地に交易所(城塞)を築いた。そこでは象牙や金などが友好的に取引された。やがて金に代わって利益が大きい奴隷が貿易の中心になった。オランダやイギリス、フランスがギニア湾に進出し、大西洋を越えて新大陸に奴隷を送り込む大西洋奴隷貿易が始まった。アフリカから連れ出された奴隷は1200万人以上といわれている。19世紀になると奴隷貿易は禁止されたが、アフリカ内陸の探検が進み、ヨーロッパ列強は沿岸部から内陸部に押し入って領土を切り取り始めた。 ヨーロッパ列強は無秩序にアフリカの領土争奪を行ったが、国家間の争いを避けるためドイツのビスマルクが呼びかけてベルリン会議が開かれた(1884年)。その結果、アフリカはヨーロッパの7か国によって分割され、独立を保てた国は、エチオピアとリベリアだけだった。第一次世界大戦後にエジプトが独立し、第二次世界大戦後にリビア、スーダン、モロッコ、チュニジアなど北アフリカ諸国が独立した。1960年代にほとんどの国が独立し、特に1960年には17か国が一斉に独立した。1960年はアフリカの年と呼ばれている。 独立が遅れたのは、ポルトガルの植民地だった。1974年にカーネーション革命でポルトガルの独裁政権が倒れたことにより、ギニアビサウ、アンゴラ、モザンビーク、カーボベルデ、サントメ・プリンシペが次々と独立した。 アフリカ諸国は独立を達成したが、多くの国が政治的に不安定で、独裁政治や内戦などの問題を抱えている。その原因は、植民地時代に民族や宗教を考慮せずに国境線を引いたため、独立後に国境紛争や部族紛争が頻発したことや、経済基盤が脆弱であるため貧困などの多くの問題を抱えていることがあげられる。 アフリカ諸国の統一と連帯を促進するため、1963年にアフリカ統一機構が発足し、2002年にアフリカ連合(AU)に発展した。アフリカ連合は2028年までに統一通貨アフロを導入し、アフリカ経済共同体(AEC)の創設を目指している。 |

|

||||||||||||||||||||

| 北アフリカ アフリカ地図 年表に戻る 索引 各国の歴史 |

エジプトではエジプト文明が、その西のマグリブ地方(Maghreb:日の没する所)では、カルタゴが栄えた。やがてローマ帝国がカルタゴやエジプトを滅ぼし、北アフリカを支配した。5世紀になるとローマは衰退し、ゲルマン人の一派がチュニジアにヴァンダル王国を建国した。それから100年後、ローマ帝国の復興を目指す東ローマ帝国のユスティニアヌス帝がゲルマン人を追い出し、北アフリカをローマの手に取り戻した。チュニジアにはカルタゴの遺跡、リビアにはローマ時代のレプティス・マグナの遺跡が残っている。

さらに100年経った639年にイスラム軍がエジプトに来襲し、またたく間にマグリブを席巻した。北アフリカはイスラム王朝の時代になり、エジプトのアイユーブ朝のサラディンは十字軍と戦ってエルサレムを奪還した。また、モロッコのムラービト朝やムワッヒド朝はイベリア半島に遠征してスペイン王朝と戦いスペイン南部(アル・アンダルス)にまで勢力を拡大した。 16世紀になると東ローマ帝国を滅ぼしたオスマン帝国が北アフリカを支配した。そのオスマン帝国も19世紀には衰退し、イギリス、フランス、イタリアなどのヨーロッパ列強が北アフリカを侵略した。 |

|

||||||||||||||||||||

| 紅海沿岸

アフリカ地図 |

ナイル川は、ヴィクトリア湖から流れてくる白ナイルとエチオピアのタナ湖からの青ナイルが、スーダンの首都ハルツームで合流しエジプトに流れ込んでいる。ナイル川上流のこの地域は、かってヌビア(Nubia)と呼ばれ、古代エジプトの影響を強く受けた。 スーダンではBC2200年頃に黒人最古の王国クシュ王国が繁栄した。クシュ王国はエジプトのトトメス1世の侵略を受けるがBC900年頃に再興し、今度はエジプトに攻め込んで第25王朝を興した。5世紀にキリスト教が伝わり、以後1000年近くキリスト教の王朝が続いた。16世紀にイスラム王朝がうまれ、スーダンのイスラム化が進んだ。 エチオピアの最初の王はソロモンとシバの女王の子メネリクだといわれている。紀元前後にキリスト教国のアクスム王国(Aksum)が建国され、アラビア半島との貿易で大いに栄えた。 1869年にスエズ運河が開通すると、紅海沿岸のエチオピア領だったエリトリアやソマリア、ジブチを、イギリス、フランス、イタリアが進出して植民地にした。これらの地域は第2次世界大戦後に独立した。

|

|

||||||||||||||||||||

| サヘル地域 アフリカ地図 年表に戻る 索引 各国の歴史 |

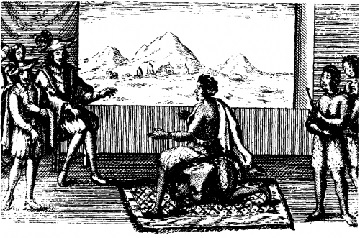

サヘルとはアラビア語のサーヒル(周辺、岸辺)に由来し、サハラ砂漠を海にたとえてその南側の岸辺をサヘル地域という。8〜11世紀にかけてガーナ王国が栄え、13世紀にはマリ王国が栄えた。マリ王国の9代目の王マンサ・ムーサは、大量の金と500人の奴隷を引き連れてメッカ巡礼を行った。大旅行家のイブン・バットゥータもマリを訪れている。 15世紀にマリ王国が衰退するとソンガイ王国が勢力を拡大した。この王国は、砂漠の中にある岩塩鉱山の権益をめぐってモロッコと争った。モロッコ軍はグラナダの陥落でスペインから逃れてきた数千の兵士に鉄砲を持たせ、数万のソンガイ騎馬隊を撃破したといわれている(アフリカの長篠の戦い)。19世紀後半、サヘル地域にフランスが進出し、フランス領西アフリカとして統治した。

|

|

||||||||||||||||||||

| 西アフリカ アフリカ地図 年表に戻る |

アフリカ西海岸地域は、大航海時代を先駆けたポルトガルが進出した。ポルトガルは1415年にモロッコのセウタを占領、そこを拠点にアフリカ西海岸を南下し、1441年に西サハラのリオ・デ・オロ(現在のダフラ)に到達、そこでアフリカ人を捕らえ本国に連れ帰った。これが黒人奴隷貿易の始まりといわれている。1445年にはアフリカ最西端ヴェルデ岬(セネガル)に、1460年にシエラレオネに、1488年に喜望峰に到達した。そして、1498年にインド洋を横断してインド西岸に到達した。 1482年にポルトガルは奴隷貿易の拠点としてガーナにエルミナ要塞を築き、奴隷貿易を独占した。この頃の奴隷の送り先はヨーロッパだった。17世紀になると、オランダ、フランス、イギリスがギニア湾に進出し、労働力不足になった新大陸に大量の奴隷を送り込むようになった。 奴隷貿易は次のような三角貿易(Triangular trade)といわれる形態で行われた。ヨーロッパの金属製品や鉄砲をアフリカに持ち込んで奴隷と交換し、奴隷を新大陸の大規模農園に送り込み、農園で作られた砂糖や綿花などの作物をヨーロッパに持ち帰った。奴隷は武器を手にした部族が、対立する部族に奴隷狩りを仕掛けて調達された。このことは現在のアフリカでの深刻な部族対立の一因になっている。 奴隷たちは、頭を剃られ、所有者の焼印を押され、足に鎖をつけられて船倉にぎっしり詰め込まれ、40〜70日の航海の後、新大陸で売り飛ばされた。黒人は人種的に劣っているとしてその人権は無視された。19世紀に入ると人道的な立場から奴隷貿易や奴隷制度に対する批判が強まり、イギリスは1807年に奴隷貿易を禁止、1833年に奴隷制度を廃止した。アメリカは1863年にリンカーンが奴隷解放宣言を行った。 ギニア湾沿岸地域は、かって胡椒海岸(リベリア)、象牙海岸(コートジボワール)、黄金海岸(ガーナ)、奴隷海岸(トーゴ、ベナン)と呼ばれていた。現在はこれらの名称は使われていない。

|

|

||||||||||||||||||||

| 中部アフリカ アフリカ地図 年表に戻る |

この地域には14世紀ころにコンゴ王国が栄え、ポルトガルと対等の関係で国交を結んだ(1485年)。コンゴ王国はキリスト教国となり、積極的に欧化政策を採った。しかし、ポルトガル商人が奴隷貿易を始めると対等な関係は崩れ、ポルトガルの属国となった(1568年)。 ポルトガルは新たな奴隷の供給地を求めて南に進出、1575年にアンゴラを植民地にし、奴隷の積出港ルアンダ(Luanda)を建設した。ポルトガルの支配に抵抗したのが北アンゴラのンドンゴ王国である。この王国のンジンガ女王(Queen Nzinga)は数十年にわたってポルトガルと戦い、一時はオランダと同盟を結んで戦った。しかし、彼女が亡くなるとンドンゴ王国はポルトガルに征服された。

|

|

||||||||||||||||||||

| 東アフリカ アフリカ地図 年表に戻る 索引 各国の歴史 |

ソマリア南部からモザンビークまでのアフリカ西海岸にはアラブ人が定住し、イスラム商人と交易する町、モガディシュ、マリンディ、モンバサ、キルワなどが栄えた。住民たちはイスラム教を信仰し、共通語のスワヒリ語を話した(スワヒリ文明)。 明の永楽帝は東南アジアやインド洋に関心を示し、鄭和の大艦隊を派遣した。艦隊は7回にわたってインド洋を航海し(1405〜1430年)、東アフリカにも何度か来航した。1498年にはポルトガルのヴァスコ・ダ・ガマが喜望峰を回って東アフリカにやってきた。彼はマリンディで水や食料を補給し、水先案内人イブン・マージドを雇ってインド航路を開拓した。1586年には少年遣欧使節がヨーロッパからの帰国途上にモザンビークに立ち寄っている。 16世紀にはポルトガルが東アフリカ沿岸を支配した。17世紀になるとアラビア半島のオマーンがポルトガルを追い出し、ザンジバルを拠点に東アフリカ沿岸を支配した。19世紀にスエズ運河が開通するとイギリスやドイツが進出してきた。

|

|

||||||||||||||||||||

| 南部アフリカ (Southern

Africa) アフリカ地図 |

イギリスはケープ植民地をオランダから奪い、ボーア戦争で勝利してイギリスの自治領南アフリカ連邦を作った。ナミビアはドイツの植民地になったが、第一次大戦後にで以外の南部アフリカはイギリスの支配下に入った。ナミビアはドイツの植民地だったが、第一次大戦後南アフリカ連邦の委任統治領に南アフリカ連邦の委任統治領となった。 【セシル・ローズ(Cecil Rhodes)】南アフリカの鉱山王。オレンジ自由国のダイヤモンド鉱山、トランスヴァール共和国の金鉱山を独占して巨万の富を得た。

|

|

||||||||||||||||||||

| 大西洋の島国 |

大西洋の島国は、大航海時代を築いたポルトガルとスペインの植民地になった。カナリア諸島は現在もスペイン領だが、セネガル沖のカーボベルデとガボン沖のサントメブリンシべはポルトガルから独立した。

|

|

||||||||||||||||||||

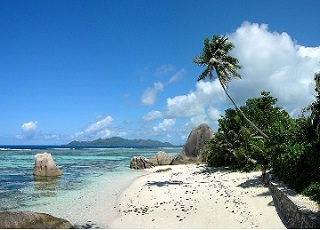

| インド洋の島国 アフリカ地図 |

インド洋の島国は、ほとんどがフランスの植民地だった。レユニオンは現在でもフランス領だが、セーシェルとモーリシャスはナポレオン戦争後のパリ条約(1814年)でイギリス領になった。

|

|

||||||||||||||||||||

| 年表に戻る |

【参考資料】 |