| シュメール人 (Sumerian) |

メソポタミア文明は、ティグリス川とユーフラテス川流域のメソポタミアに生まれた世界最古の文明である。BC3000年頃から人口が増えシュメール人の都市国家が栄えた。ウルやウルク(Uruk)などが代表的な都市で、楔形文字が使われ、青銅器が普及した。メソポタミアでは大洪水が何度も起き、都市の中心にはジッグラト(Ziggurat)と呼ばれる人口の丘が造られた。洪水の話はノアの箱舟の物語に、ジッグラトはバベルの塔の伝説になった。 都市国家では王による神権政治が行われ、人民や奴隷を支配する階級社会ができた。王は莫大な富を持ち、大規模な治水や灌漑を行い、壮大な神殿や宮殿を建設した。都市国家の間では戦争が繰り返されたが、BC2900年頃ウルクがこの地方を統一した。ギルガメシュ叙事詩に登場するギルガメシュ(Gilgamesh)は、BC2600年頃のウルクの王である。 【ギルガメシュ叙事詩】女神アルルは、暴君のギルガメシュを諌めるため、勇者エンキドゥを送り込んだ。二人は戦うが決着はつかず、お互いの力を認めて親友となった。彼らは多くの冒険を繰り広げるが、エンキドゥは死んでしまう。ギルガメシュは悲しみ、永遠の生命を求めて旅立った。 |

|

||||||

| 古バビロニア王国 (Babylonia)

|

ウルクの北にはアッカド人(Akkad)の王国が栄えていた。BC2300年頃、アッカドのサルゴン1世(Sargon)はウルクを征服し、シリアからエラム(イラン南西部)に至るアッカド帝国を建国した。 アッカド帝国は200年ほどで衰え、再びシュメール人のウル・ナンムがウル第三王朝を作った(BC2113年頃)。彼は各地のジッグラトを再建し、最古の法典であるウル・ナンム法典を制定した。この王朝はシュメール文化の黄金時代を築いたが、BC1900年頃、西方から押し寄せたアムル人によって滅ぼされた。 アムル人は各地に王国を作ったが、BC1900年頃にバビロンの古バビロニア王国によって統一された。この王国は第6代のハンムラビ(Hammurabi)の時に最盛期を迎えた。彼は「目には目を、歯には歯を」で有名なハムラビ法典を制定した。古バビロニア王国は300年後にヒッタイトに滅ぼされた。 【オリエント】オリエントとは「日の昇るところ」という意味で、ヨーロッパから見て東の地域(中東)を指す。エジプトの太陽暦、バビロニアの60進法、フェニキアのアルファベットはオリエントで誕生した。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教もオリエントでうまれた宗教である。 |

ハンムラビ法典を記録した石棒 (パリ:ルーブル美術館) |

||||||

|

|

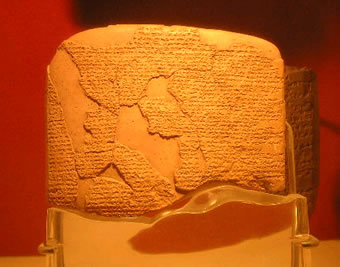

BC1700年頃、鉄製の武器を持ったヒッタイトは、小アジアに強力な帝国を建設した。首都はハットゥシャ(トルコのボアズカレ)で、メソポタミアに進出して古バビロニア王国を滅ぼした(BC1595年)。ヒッタイトの東にはミタンニ王国やアッシリア、カッシート王国(バビロン第3王朝)が栄えていた。 BC13世紀になるとシリアをめぐってエジプトと対立し、ヒッタイト王ムワタリとシリアに進出してきたエジプト王ラムセス2世がカデシュで戦いを繰り広げた。ヒッタイト軍は先頭のエジプト軍を壊滅させるなど有利に戦いを進めたが、その後エジプト軍が巻き返し膠着状態となった。ムワタリの停戦申し入れにラムセスも応じ両軍とも兵を退いた。この時平和条約が結ばれ、その内容が楔形文字で粘土板に刻まれた(粘土板はトルコのボアズカレで発見された)。また、エジプトでは粘土板と同じ内容の文章がヒエログリフでカルナック神殿の壁に刻まれた。 【アマルナ文書】オリエントの王から新王国時代のエジプトに送られた外交文書で、382枚の粘土板に楔形文字で書かれている。1885年にエジプトのアマルナで発見された。 |

カデシュの平和条約の碑文 (イスタンブール考古学博物館) |

||||||

| ヒッタイトの滅亡 |

ヒッタイトはBC1190年ころ、謎の民族である海の民によって滅ぼされた。海の民は自分達の国を作らず歴史から消えた。メソポタミアを支配していたエジプトやヒッタイトが衰退すると、アラム人、フェニキア人、ヘブライ人の国が作られた。

|

ヒッタイトの都ハットゥシャに残るライオン門(トルコ) |

||||||

| アッシリア(Assyria:シリアの語源)

|

アッシリアはBC2000年頃イラク北部にできた国家で、当初はミタンニ王国に服属していた。その後独立し、鉄製の武器と戦車によって勢力をのばし、サルゴン2世(BC722〜705年)の頃、オリエントの大半を統一した(最初の世界帝国)。最盛期はアッシュールバニパル王の頃で、BC663年にエジプトを征服する。首都をニネヴェに移し図書館を建設した。この遺跡からギルガメッシュ叙事詩が発見された。 しかし過酷な専制支配をしたため、BC612年にカルデア・メディア連合軍に滅ばされた。オリエントはエジプト、リディア、新バビロニア(カルデア)、メディアの4王国に分立した。この中で、新バビロニアが最も栄えた。リディアは世界で初めて鋳造した貨幣を造り、物流に大きな変化をもたらした。貨幣はギリシャに広まっていった。 |

出展:http://eurekajwh.hp.infoseek.co.jp/kougi/kougi/nisiA/ori02.html |

||||||

|

|

アッシリアを滅ぼした新バビロニアはシリアやパレスティナに進出しエジプトと対立した。新バビロニアはネブカドネザル2世(Nebuchadnezzar)の頃が最盛期でバベルの塔やイシュタル門、空中庭園などを建築した。また、新バビロニアを裏切ってエジプトについたユダ王国を滅ぼし、ユダヤ人の大量移送バビロン捕囚を行った。新バビロニアはBC539年にアケメネス朝ペルシアに滅ぼされ、バビロン捕囚で連行されたユダヤ人は解放された。 【イシュタル(Ishtar)】アッカドの女神でローマのヴィーナスのこと。イシュタルは、アッカドが滅亡しても多くの民族で崇拝された。ネブカドネザル2世はバビロンに入る8番目の門としてイシュタルを描いたイシュタル門を建設した。ベルリンのペルガモン博物館にこの門が復元されている。 【ナブッコ】バビロンの捕囚を題材としたヴェルディ作曲のオペラで、ナブッコとはネブカドネザル2世のことである。第3幕での合唱「行け、我が想いよ、黄金の翼に乗って」はイタリアでは第2の国歌となっている。 |

イシュタル門のライオン(イスタンブール考古学博物館) |

||||||

|

楔形文字(cuneiform)

|

文字はどこの世界でも絵文字(象形文字)から始まった。エジプトではヒエログリフ、中国では漢字がうまれた。メソポタミアでは絵文字を三角と直線で表わすようになり楔形文字となった。文書は粘上板に葦の茎で作ったペンで記録し、粘土板は乾かして書庫に納められた。 BC1050年頃、シリアの地中海沿岸フェニキアの町でアルファベットの起源であるフェニキア文字が使われ始めた。フェニキア文字は22種類の子音文字だったが、ギリシアに伝わって母音が備わりアルファベットとなった。アルファベットとは、ギリシア文字の最初の2文字アルファ、ベータに由来する。 |

楔形文字の誕生と変化 (学習まんが世界の歴史1 小学館) |